Grundlagen der Agilität

Agiles Manifest

Das Agile Manifest bildet seit 2001 die ideelle Grundlage moderner agiler Arbeit. Es wurde von 17 erfahrenen Softwareentwicklern verfasst, die nach besseren Wegen suchten, komplexe Projekte erfolgreich umzusetzen. Das Ergebnis war kein Methodenhandbuch, sondern ein Manifest für Haltung und Zusammenarbeit.

Zentral ist der Gedanke, dass Menschen, Kommunikation und Lernen wichtiger sind als Prozesse, Verträge oder Dokumente. Das Manifest enthält vier Werte und zwölf Prinzipien, die bis heute als moralischer und methodischer Kern agiler Frameworks wie Scrum, Kanban oder Extreme Programming (XP) gelten. Auch außerhalb der Softwareentwicklung – etwa im klassischen Projektmanagement (IPMA), Change Management oder in KI-Projekten – lässt sich dieser Geist anwenden: iterativ lernen, reflektieren, anpassen.

Werte des Agilen Manifests

Die vier Werte sind eine bewusste Priorisierung, kein Entweder-Oder. Sie fordern, den Menschen und den Lernprozess über starre Regeln zu stellen.

-

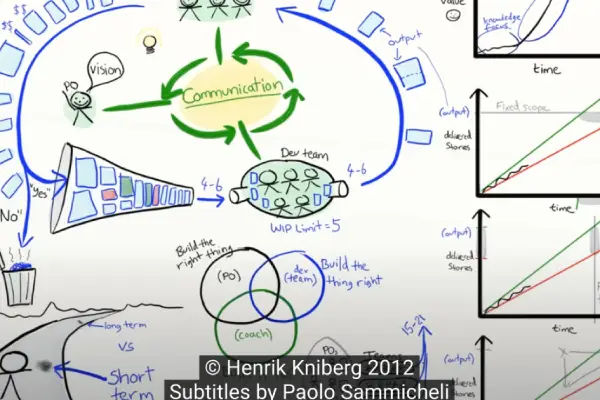

Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge Menschen lösen Probleme, nicht Tools. Prozesse sind nützlich, solange sie den Dialog unterstützen – nicht ersetzen. Scrum lebt dieses Prinzip in seinen Events: das Daily ersetzt E-Mail-Schleifen, das Review schafft echten Austausch.

-

Funktionierende Software über umfassende Dokumentation Wert entsteht erst, wenn etwas tatsächlich funktioniert. Dokumentation bleibt wichtig – aber sie begleitet das Produkt, sie ist kein Selbstzweck. In Scrum sichern Artefakte wie die Definition of Done und das Increment diese Qualität.

-

Zusammenarbeit mit dem Kunden über Vertragsverhandlung Kunden sind Partner im Lernprozess. Statt Pflichtenheften gibt es Feedbackzyklen. Ein Product Owner steht stellvertretend für diese Brücke zwischen Markt, Stakeholdern und Entwicklungsteam.

-

Reagieren auf Veränderung über Befolgen eines Plans Pläne geben Orientierung – Agilität erlaubt Kurskorrektur. Im Sprint Review wird überprüft, ob das aktuelle Produktziel noch stimmt. So ersetzt Erfahrung Prognose.

Diese Werte sind auch in IPMA-Ansätzen anschlussfähig: dort spricht man von Stakeholderorientierung, Führungskompetenz und Lernfähigkeit – dieselben Prinzipien in anderer Sprache.

Prinzipien agiler Arbeit

Die zwölf Prinzipien konkretisieren die Werte. Sie beschreiben, wie Teams denken, handeln und entscheiden. Sie reichen von regelmäßiger Lieferung funktionierender Ergebnisse über nachhaltiges Arbeitstempo bis zu technischer Exzellenz. Besonders wichtig ist der letzte Punkt: „Das Team reflektiert regelmäßig, wie es effektiver werden kann.“ – der Ursprung aller Retrospektiven.

In Scrum werden diese Prinzipien systematisch operationalisiert: Empirie, Inspektion, Anpassung. Jede Iteration ist ein Experiment, jede Entscheidung eine Hypothese, die sich am realen Feedback messen lassen muss.

Scrum

Scrum ist das bekannteste Framework, das die Prinzipien des Agilen Manifests praktisch umsetzt. Es reduziert Komplexität auf drei Säulen: Transparenz, Inspektion, Anpassung – kurz: Empirie. Durch klar definierte Rollen (Product Owner, Scrum Master, Developer), feste Events (Sprint, Review, Retro) und Artefakte (Backlogs, Increment) wird ein sich wiederholender Lernzyklus geschaffen.

Scrum ist keine Methode zum „schneller Arbeiten“, sondern ein System, um besser zu lernen. Deshalb findet man Scrum-Prinzipien heute auch in KI-Projekten, datengetriebenen Organisationen und hybriden PM-Modellen (Scrum + IPMA, Scrum + PRINCE2).

Mindset

Das agile Mindset beschreibt die Haltung, die hinter allen Methoden steht. Es ist geprägt von Offenheit, Mut, Respekt, Fokus und Commitment – den fünf Scrum-Werten. Agilität bedeutet, Unsicherheit anzunehmen, Verantwortung zu teilen und auf Veränderungen konstruktiv zu reagieren. Menschen mit agilem Mindset stellen Fragen statt Schuldige zu suchen, fördern Experimente statt Perfektionismus.

Führung spielt dabei eine Schlüsselrolle: Sie schafft die Rahmenbedingungen, in denen dieses Mindset entstehen kann. In der IPMA-Terminologie entspricht das den Kompetenzen Selbstreflexion, Führung von Teams und Umgang mit Komplexität.

Timeboxing

Timeboxing ist das rhythmische Herzstück agiler Arbeit. Jedes Event, jede Iteration findet in einem festen Zeitrahmen statt – egal ob Sprint, Daily oder Review. Dieser feste Rahmen gibt Orientierung und verhindert Überforderung. Timeboxing zwingt zu Klarheit: „Was schaffen wir sinnvoll in dieser Zeit?“ So entsteht Fokus, Transparenz und ein verlässlicher Lernrhythmus – der auch außerhalb von Scrum, z. B. in hybriden Projektmodellen, essenziell bleibt.

Cargo Cult

Der Begriff „Cargo Cult“ stammt aus der Anthropologie und bezeichnet Rituale, die äußere Formen imitieren, ohne das dahinterliegende Prinzip zu verstehen. In Organisationen zeigt sich das, wenn man Meetings, Boards und Dailys einführt, ohne die Werte zu leben. Man „macht Scrum“, aber man ist nicht agil. Cargo-Cult-Agilität ist symptomatisch für Transformationen ohne Kulturwandel: viele Regeln, wenig Haltung. Sie erinnert daran, dass echte Agilität nicht aus Frameworks entsteht, sondern aus Verstehen, Vertrauen und Verantwortung.