Rollen und Verantwortung

Product Owner

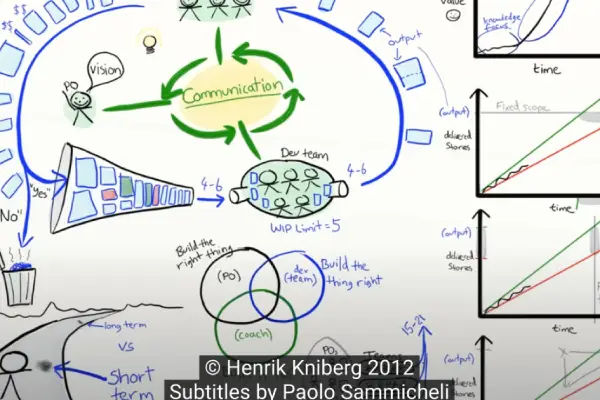

Der Product Owner (PO) ist eine der drei Kernrollen im Scrum-Framework. Er trägt die Verantwortung für den Wert des Produkts, das das Scrum-Team liefert. Dabei entscheidet er was umgesetzt wird – das wie liegt beim Entwicklungsteam.

Der PO ist nicht Projektmanager im klassischen Sinn, sondern Wertverantwortlicher. Er übersetzt Visionen und Marktbedürfnisse in klare, priorisierte Backlog-Einträge. Das erfordert strategisches Denken (Was bringt Nutzen?), kommunikative Stärke (Wie überzeuge ich Stakeholder?) und methodische Klarheit (Wie bleibt der Fokus erhalten?).

In der Praxis balanciert der Product Owner zwischen Stakeholdern, Kunden und Team. Er vertritt die Interessen des Nutzers, wahrt aber auch Wirtschaftlichkeit und Vision. In der IPMA-Systematik entspricht das der Kompetenz „Führung durch Zielklarheit und Wertorientierung“.

Empowerment

Empowerment ist das Herz moderner Organisationsgestaltung. Es bedeutet, Menschen zu befähigen, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, anstatt Aufgaben passiv auszuführen. Scrum lebt Empowerment durch Selbstorganisation: Teams dürfen und sollen selbst entscheiden, wie sie das Sprint-Ziel erreichen.

Echtes Empowerment braucht drei Dinge:

- Klarheit über Ziele und Grenzen,

- Kompetenz durch Wissen und Erfahrung,

- Vertrauen, dass Fehler Teil des Lernens sind.

In der Forschung (z. B. Spreitzer-Modell) unterscheidet man vier Dimensionen: Meaning (Sinn), Choice (Wahlfreiheit), Competence (Können) und Impact (Wirkung). Scrum bietet für jede Dimension einen strukturellen Hebel – vom Product Goal (Sinn) über Retrospektiven (Wahlfreiheit & Kompetenz) bis zu Reviews (sichtbare Wirkung).

Delegation Poker

Delegation Poker ist ein Workshop-Format aus der Management-3.0-Welt (Jurgen Appelo). Es dient dazu, Entscheidungskompetenzen transparent zu machen – und schrittweise zu erweitern. Auf Karten stehen sieben Stufen der Delegation, von Tell („Ich entscheide allein“) bis Delegate („Das Team entscheidet eigenständig“). Indem Teams für konkrete Situationen abstimmen, entsteht Klarheit, wer in welchem Fall Verantwortung trägt.

Das Spiel fördert Gespräche über Vertrauen, Risiko und Kontrolle. Es ist besonders wertvoll in wachsenden Organisationen, wo Hierarchien unbewusst Entscheidungen blockieren. Für Scrum Master ist es ein Werkzeug, um Selbstorganisation aktiv zu fördern.

Selbstorganisation

Selbstorganisation bedeutet, dass Teams operative Entscheidungen eigenständig treffen – im Rahmen eines klaren Zielsystems. Scrum basiert vollständig auf diesem Prinzip: Das Entwicklungsteam entscheidet, wie das Sprint-Ziel erreicht wird. Der Scrum Master sorgt für die nötigen Rahmenbedingungen, der Product Owner für Richtung und Priorität.

Selbstorganisation ist kein Chaos, sondern eine Form geteilten Führungsverhaltens. Sie setzt voraus, dass alle Beteiligten wissen, wofür sie arbeiten und welche Verantwortung sie tragen. Das Team steuert seine Arbeit, verteilt Aufgaben, löst Blockaden und reflektiert regelmäßig seine Zusammenarbeit in der Retrospektive.

Im größeren Kontext ist Selbstorganisation eine Haltung, die über Scrum hinausgeht: Auch in IPMA-Teams, in agilen KI-Projekten oder in selbstführenden Organisationen gilt – Verantwortung gehört dorthin, wo Kompetenz liegt. Das erfordert Vertrauen von oben und Mut von unten.

Stakeholder-Management

Stakeholder-Management ist die Kunst, aus divergierenden Interessen tragfähige Entscheidungen zu formen. Es umfasst das Identifizieren relevanter Anspruchsgruppen, das Verstehen ihrer Motive, das Priorisieren von Erwartungen und das Gestalten verlässlicher Kommunikationskanäle. In agilen Kontexten heißt das: kontinuierliche Transparenz statt einmalige Abholung, konsistente Botschaften statt Change-Theater.

Rolle des Product Owners: Der PO wird zum Übersetzer zwischen Nutzerwert, Organisationszielen und technischer Umsetzung. Er hütet die Produktvision, priorisiert das Backlog und vermittelt Sinn: Wozu bauen wir was? Im Verbandsrelaunch (siehe Projekt unten) lag der Schwerpunkt auf föderalen Interessen (Länder) vs. zentraler Verantwortung (Bund). Ein strukturiertes Stakeholder-Mapping und regelmäßige Dialogformate (u. a. eine Infoveranstaltung mit Landesgeschäftsführungen und Öffentlichkeitsarbeit) bauten Vertrauen auf und räumten Blockaden aus.

Praktiken & Artefakte:

- Stakeholder-Landkarte (Einfluss/Betroffenheit, Chancen/Risiken)

- Kommunikationsplan (Ziel, Botschaft, Kanal, Frequenz)

- Review-Rituale mit echten Demos statt Folien

- Entscheidungslogik sichtbar machen (Governance, s. u.)

Verweis: Involvement in Scrum – Beteiligung entsteht, wenn Sinn, Wahlfreiheit, Kompetenz und Wirkung spürbar werden (Meaning/Choice/Competence/Impact). :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Governance

Governance beschreibt die Entscheidungs- und Verantwortungslogik eines Systems: Wer entscheidet was, auf welcher Basis, mit welchen Leitplanken? Gute Governance balanciert Freiheit und Sicherheit: klare Standards, wo sie nötig sind (z. B. Barrierefreiheit, Sicherheit, Performance), Autonomie, wo sie Wert schafft (Inhalte, Schwerpunktsetzung, regionale Navigation).

Im Projekt „Webrelaunch eines Sozialverbands“ bedeutete das:

- Zentrale Master-Instanz (CD, Komponenten, Qualität)

- Dezentrale Klone (Inhalte, Menü, regionale Fokusthemen)

- Geteilte Datenbank für Stellen, aber getrennte Verantwortlichkeiten So entsteht Einheit durch Architektur, nicht durch Mikro-Kontrolle.

Autonomie

Autonomie ist nicht Beliebigkeit, sondern verantwortete Freiheit. Sie setzt klare Ziele (z. B. Product Goal), klare Grenzen (CD, Sicherheit, DoD) und klare Verantwortungen (PO, Team). In Verbänden ist Autonomie die Bedingung für Akzeptanz – Länder arbeiten dort mit, wo sie gestalten dürfen. Architektur kann diese Freiheit ermöglichen, indem sie Standards als Enabler statt als Einengung erfahrbar macht.

Bezug zu Empowerment & Selbstorganisation: Autonomie ist der Rahmen, Empowerment (Befähigung) und Selbstorganisation die Praxis. Gemeinsam erzeugen sie Ownership – die Voraussetzung, dass Governance gelebt wird statt nur existiert.